بيتُك الذي تتركُه لا يتركُكَ… بقلم ريمه كمال علامة

صدى وادي التيم – رأي حر بأقلامكم /

(إهداء الى الّنازحين من بيوتهم قسرًا أو من هم على شَفا النّزوح).

البيت هو عقارٌ ملموس ومادّي، يتجلّى فيه بشكل ما ارتباطٌ فطريّ بوظيفة السّكن الأولى، أي الحماية.

البيت، المنزل، المسكن، الملاذ، تسمياتٌ متعدّدة تشير إلى هذا الكيان المميّز الذي يُقصي الظروف العَرَضية، ويُضاعف أسبابَ الاستمراريّة. بدونه، يُصبح الإنسان كائنًا مشتّتًا لأنه يفقد “جدرانًا” تحميه من عواصف الطبيعة وعواصف الحياة.

امّا وظيفة السّكن الثانية ،فهي الحصول على الرّضا بالعيش في مكان يخصّنا ويتناسب معنا، باستقلاليّة تامّة، ويستجيب لرغبة في الراحة تبرّر استثمار الوقت والطاقة والمال في بنائه وتجهيزه. وهكذا يُصبح، في كثير من المجتمعات، موضوعَ فخرٍ؛ ولدى الكثير من النّاس، علامة على الثّراء والنّجاح الاجتماعي…

ولكن شكل البيت هو أمرٌ ثانوي. الأهم هو ما استثمرناه في البيت على المستوى العاطفي. فهو المختبر حيث نجرّب فيه جميع أنواع المشاعر. البيت يرتبط بالعائلة و يشهدُ على لحظات متنوّعة من حياتنا: الولادة، الزّواج، الأطفال ، تغيير الحياة ، الفراق.

نختار مسكنًا يشبهنا فإذا به يُصبح انعكاسًا لصورتنا، لشخصيّتنا، لهويّتنا، لذاكرتنا ولذكرياتنا. وحافظًا أمينًا على أيّامنا وضحكاتنا ودموعنا.

أخيرا للبيت وظيفة إجتماعيّة ،انه مساحةٌ تسمح بالتفاعلات الاجتماعية :الاحتفالات، الدّفء الجلسات بين الأصدقاء .وعامًا بعد عام يتحوّل الى جسرٍ نحو الاندماج في المحيط بعد أن كان مكانًا للبقاء ،للاستقرار، للخصوصية، للأمان وبناء الهوية.

فماذا إذا غادرنا منزلنا قسرًا ؟

كأني بمن يغادر منزله يتمنى لو كان بوسعه أن يعمل « minimize »لبيته ويضعه في خزانة يحملُها على ظهر سيارته إلى المكان الذي يتوجه إليه!

يشقّ عليه أن يتركَ المكان بما فيه… فيتمنى لو بالإمكان أن يحشر في “شنطة” كل ما يمتلك حتى ثياب أولاده الضيّقة ودفاترهم التي خطّوا عليها اول الخربشات. يريد الاحتفاظ بكل تفاصيل غرفته ، الأقمشة المعلّقة، الساعة، وكل شيء.

أتخيّله -على غرار بطلة – غي دو موباسون – ينتقل من غرفة إلى أخرى، يبحث عن الأثاث الذي يذكّره بأحداث معينة مولود جديد سنونية، أحد الأولاد ، اول عيد زواج. “ذلك الأثاث الصّديق الذي يُعدّ جزءًا من حياته وترتبط به ذكريات الأفراح أو الأحزان، ومحطّات من تاريخه، والذي كان رفيقًا صامتًا لساعاته الحلوة أو المظلمة، والذي شاخ معه، وتهالك بجانبه وتمزّقت أقمشته في بعض الأماكن، وتشققت بطانته، وترنّحت مفاصله، وتلاشى لونه.

يختار ما يراه خفيفًا؛ يتردّد في كثير من الأحيان، يضطرب كما لو كان يتّخذ قرارات مصيريّة، ويتراجع عن قراره في كل لحظة، موازنًا بين مزايا كرسيين أو طاولة قديمة”.

ثمّ يفتح الأدراج، ويرى فيها ربطة العنق يوم الزفاف …اول ساعة اشتراها لابنته الصغيرة، بطاقة انتساب إلى خدمة العلم.. دعوة تلقاها لحضور معرض، قنينة عطر ..يتمنى لو يحمل كل “جوارير” الخزانة بما فيها.

يسمع في الغرفة المجاورة اصوات الأولاد هم أيضا يتجادلون: هل يأخذون ثياب المدرسة؟ هل تتّسع السيارة لألعابهم ونظاراتهم وأحذيتهم؟ يرى احدهم على الأرض وراء “سلٍّ” كبير، سيارة حديد صغيرة كان قد أضاعها وقد بحث عنها منذ سنوات دون جدوى فيهبط إليها يلتقطها ويخفيها في جيبه كأنها ذخيرة غاليه.

يأتي صوت الأمّ مبحوحًا لتعجّل الأولاد…تناديها الصور في الحائط وتمدّ أيديها تكاد تخرج من الإطار الذهبي للمشاركة في الوداع. تشيح بنظرها عنها حتى لا تقع في فخّ البكاء فترى صدفة على الجدارالذي كانت تستند إليه، خطوطًا صغيرة بألوانٍ مختلفة مع أرقام تشير إلى الأعمار والشّهور ونموّ الأولاد. فتندفع إليه و تقبّله بحنان.

ولكنّ جدار الصوت يحسمُ الأمر ، يستعيد الجميع سيطرتهم على مشاعرهم ببطء ويشرعون بالهرب! قبل أن تأتي غارة جديدة . وقبل أن يغلقوا الباب على ذكرياتهم يتعثّرون بالهّرة الشقراء تودّعهم بمواء غريب. يتوقفون قليلا يداعبونها بحبّ، يفتّشون لها عن بقيّة طعام، ثمّ يصعدون السيارة بسرعة،يحشرون أنفسهم بين الصناديق ثم يفتحون النافذة، يشعرون بانفعال عميق عندما يودّعون هذا الأفق المحبوب، تلّة خضراء، شجيرات الليمون والرّمان، مسكبة نعناع وشاي أخضر ، جلولٌ من الزيتون ، وعصافيرٌ “تنفضُ جْناحاتها ع شبّاك الدّار”

ثم ينظرون معا بحزنٍ إلى “سنديانات “الضيعة هناك حيث يغفو شخصٌ عزيز يؤرّقهم الشّوق إليه؛ وبعدها مباشرة ينظر الجميع ،من وراء الدّموع، إلى الله ويتمتمون بدعاء غير مفهوم…

وتمضي السيارة كأنها تمشي على قلوبهم لا على العجلات…

وماذا إذا خسرنا منزلنا كما تخسر، كلّ يوم على الأقل، عائلة لبنانية بيتها ؟؟

البيت الذي نتركه لا يترُكنا؛ يعاودُ الخيال رسمَ البيت في الذّاكرة ..يضعُ جدرانًا غير مرئيّة فيعود معها الشّعور بالأمان !! وينجح بإيجاد توازنٍ بين رغبة اللقاء والسّيطرة على الحنين!!

يقول الفيلسوف الفرنسي باشلار :

“يعمل الخيال في هذا الاتجاه عندما يجد الإنسان أدنى ملجأ. فهو يبني جدرانًا بظلال غير ملموسة، ويتعزّى بأوهام الحماية. باختصار، الإنسان المحتمي يدرك حدود ملجأه. يعيش المنزلَ في واقعه وفي افتراضيته، من خلال الفكر والأحلام.”

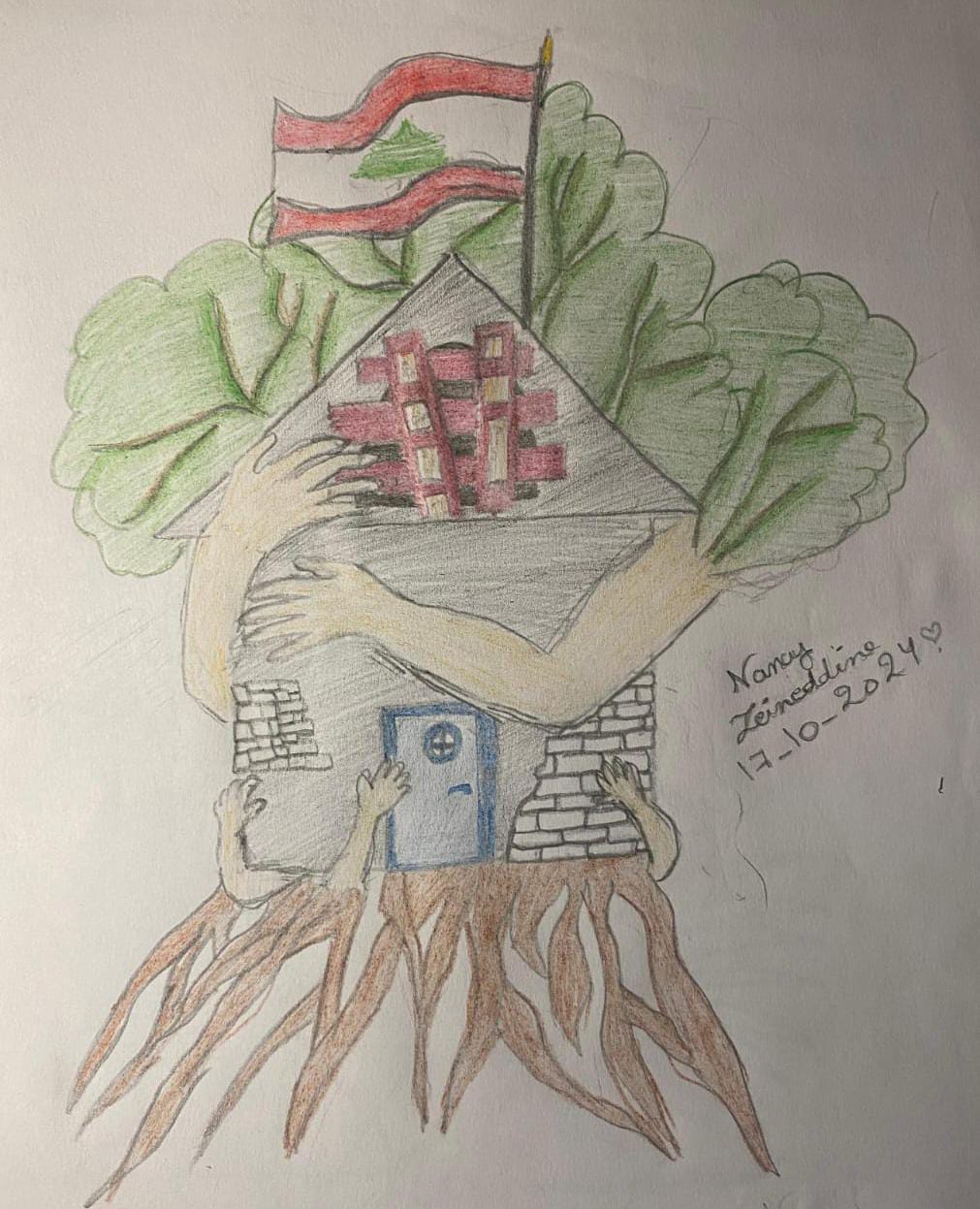

أما “بينوا غوتز” مدرّس الفلسفة لطلاب الهندسة في جامعة بول فيرلان دي ماتز فيقول:” إن جذور المنازل التي يرسمها الخيال عميقة مثل جذور منزل مبني من الحجر والإسمنت. والانسان لا يمكنه أن يسكن فعليًّا الا المكان الذي يتركه! ”

وها هو الشّاعر النّمساوي راينر ماريا ريلكه يتقدّم على المتنبي الذي كتب في مطلع إحدى قصائده :

“لَكِ يا مَنازِلُ في القُلوبِ مَنازِلُ أَقفَرتِ أَنتِ وَهُنَّ مِنكِ أَواهِلُ”

فيجعل من البيت كائنا غاليا يحتضن حياتنا “في ذراعيه”:

” منزلي، يا مرجي الأخضرَ، يا ضوءَ المساء

فجأةً تأخذُ ملامحَ وجهٍ بشريً

تقتربُ منّي، أَحتضنُكَ وتَحتضنُني.”

ريمه كمال علامة -أستاذة اللغة الفرنسية في ثانوية حاصبيا الرسمية.

الفرديس في 16/10/2024