طوائف لبنان… تاريخ جماعات لم يكن مقدّراً لها بشكل حتمي أن تجتمع في دولة واحدة

عندما أفرد الجغرافي الفرنسي الأب إتيان دو فوماس Étienne de Vaumas، مصنَّفاً نُشر عام 1953، لدراسة “توزّع السكان في لبنان”، انطلق من مفارقتين أساسيتين.

الأولى أن سلسلة جبال لبنان الغربية هي بالإجمال أكثر ارتفاعاً من سائر الجبال التي تطلّ على شرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك فيها التركّز السكاني الأكبر. لم يكن التوسع العمراني لبيروت، وما حولها، قد أخذ مدى استثنائياً بعد، في ذلك الوقت، وتالياً فإن التركز السكاني العالي نسبياً في سلسلة جبلية، هو ما اجتذب الأب دو فوماس، ودفعه للاجتهاد لإعطاء تعليلات جيولوجية ومناخية وزراعية وثقافية لفهم ذلك.

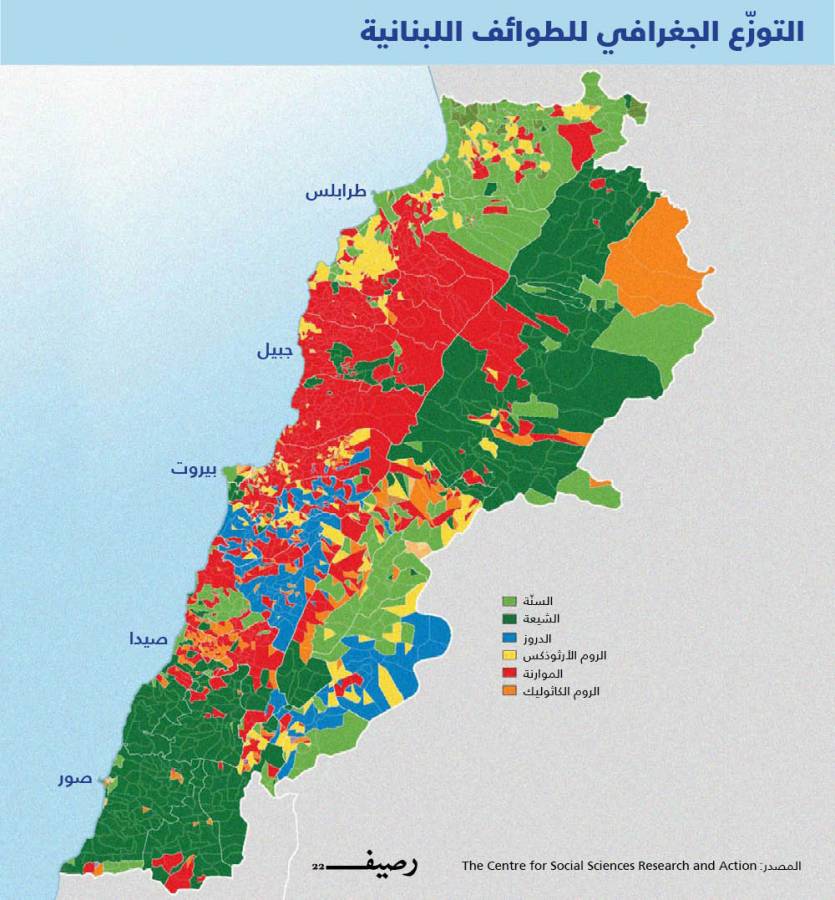

المفارقة الثانية هي أن هذا البلد الصغير، بل ثاني أصغر عضو مؤسِس للأمم المتحدة بعد دوقية لوكسمبورغ، يعجّ بكمٍّ من التعددية الدينية لجماعات تنسج كلٌّ منها علاقات مختلفة بالجغرافيا، وبتصوراتها حول حجمها، وحجم سواها.

أقليات متشاركة أم متوازية؟

ذهب دو فوماس في كتابه الذي يحمل عنوان “توزيع السكان في لبنان: مقدمة في الجغرافيا البشرية للجمهورية اللبنانية” (1953) إلى أن هذه الطوائف كناية عن أمم مختلفة بكل ما للكلمة من معنى من جهة، ومتّحدات عشائرية من جهة ثانية. فبالنسبة إليه، كل طائفة هي قومية على حدة، مع أنه يشدّد في الوقت نفسه على التشابه الكبير في العقلية “الشرقية” بين كل هذه المجموعات منظوراً إليها من خارجها.

من البديهي، إنما من النافل أيضاً، الحديث عن “استشراقية” دو فوماس، وهو باحث كانت له محاولات في الوصل بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا السكانية، امتدّت من الشرق الأدنى وقبرص حتى جبال الألب. ويبدو أنّه من جملة مَن طواهم النسيان، وحفظهم الأرشيف. مع هذا، ليست تفصيلاً المفارقات التي توقّف عندها، ولا تنتفي دلالاتها بمجرد وصفها بأنها استشراقية.

وليس عابراً أيضاً أنّ ميثاق المشافهة لعام 1943، بين رئيسيْ الجمهورية الماروني والحكومة السنّي، والذي يُفهم من خلاله طيّ المسيحيين صفحة طلب الحماية من فرنسا، وطي المسلمين طلب الانضمام إلى وحدة سورية، أو عربية، لم يأخذ من وقت دو فوماس. ولا يبدو أنه كان مقتنعاً بمقولة مصرفيّ “الجمهورية التجارية”، وشاعرها ومفكرها، ميشال شيحا، حول تعريف الجماعات الطائفية كـ”أقليات متشاركة”. هي كما نظر إليها أقرب ما تكون إلى جماعات متجاورة، ولو تشاركت بنِسب متفاوتة في المكان.

قابل دو فوماس مثلاً بين التصور الساري عند الموارنة حول جماعتهم، وبين نظير ذلك عند الروم الأرثوذكس، وخلص إلى أن الموارنة أكثر تريّفاً، لكنهم ميّالون إلى الغرب، وهم يعدّون أنفسهم اللبنانيين الحقيقيين، ويخلطون بين ما هو ماروني، وبين ما هو لبناني، حتى في المهجر. أما الروم الأرثوذكس، فرأى دو فوماس أنّه ليس لهم في لبنان تاريخ بكل معنى الكلمة، لكنهم يتصرفون كما لو أنّهم المشرقيون الأصيلون الوحيدون.

لم يكن بمستطاع دو فوماس استشراف أن هذا الاختلاف الوجداني بين الموارنة والروم، سيميل إلى التلاشي مع الوقت، وأن الكل المسيحي في لبنان سيميل مع الوقت، ولو بتفاوت، إلى “التمورن السياسي”، في حين أن الكل الإسلامي سيسلك مساراً معاكساً، أي مسار تعميق التباعد المذهبي بين السنّة والشيعة.

التباس مفهوم الطائفة

عندما درس هذا الأب الفرنسي التوزع الجغرافي للطوائف، لم يكن الاستقلال المؤسسي الناجز للطائفة الشيعية قد استُكمل بعد، وهو ما يمكن التأريخ له بتأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عام 1969، برئاسة السيد موسى الصدر. في المقابل، فإن الطائفة اليهودية التي لم يتراجع عددها في بيروت بعد قيام إسرائيل، بل ازداد في الخمسينيات من القرن الماضي، قبل أن تنعكس الآية في الستينيات، كانت تجد نفسها أكثر فأكثر خارج السردية المحتفية بالثنائية “الإسلامية المسيحية”، أو “لبنان بجناحيه”.

واللافت أن دو فوماس يتحدّث عن طوائف كانت غير معترف بها، ويذكر العلويين. يتحدث أيضاً عن الأكراد، مع أنهم رابطة قومية لغوية، وليست دينية، لكن الأمر سيان عنده، ما دامت الطائفة بتصوّره هي أساس رابطة قومية.

لكن، لنتخيل للحظة أن أكراد لبنان سيطالِبون بحصة تمثيلية ثابتة في البرلمان. إذّاك، ستشملهم عملية التطييف هم أيضاً. على هذا المنوال أصلاً، تحققت عملية التكريس الرسمية لوجود طائفة علوية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بعد أن سبقتها فتوى السيد موسى الصدر المقِرّة بانتماء العلوية إلى الإسلام والتشيع. لكن لكي يجري الإقرار بالعلوية كطائفة لبنانية قائمة بذاتها، كان يلزم في الوقت نفسه عدم ربطها كلياً بالتشيّع الإمامي، فحينها لن يكون من داعٍ لاستقلالها كطائفة.

وفي لبنان، المسلمون السنّة يشكّلون كلهم طائفةً واحدة، سواء أكانوا حنفيين، أم شوافع، أم حنابلة، صوفيين أم سلفيين، من عائلات عربية التحدّر، أو تركية، أو كردية، أو ألبانية، أو شركسية، أو مغاربية. هذا مع أن انتشارهم غير متواصل جغرافياً، بخلاف حال المسيحيين الذين لديهم اتصال جغرافي في قلب لبنان، من زغرتا وبشري والكورة حتى شرق بيروت والمتن الجنوبي، لتبدأ من ثم منطقة الاختلاط المسيحي الدرزي، على الرغم من أن أثر التهجير في حرب الجبل ما زال قائماً، بعد ثلاثين عاماً من بدء مسيرة عودة المسيحيين إلى الشوف وعاليه، بعد الحرب.

في الماضي العثماني، كان المسلمون السنّة هم ملّة السلطان، والملّة المهيمنة، وافترض العثمانيون رسمياً أن كل المسلمين في الدولة هم على مذاهب أهل السنّة، واعتمدوا مذهباً واحداً هو المذهب الحنفي، مذهباً رسمياً. لم يتفلت لبنان بين ليلة وضحاها من هذا النموذج. فمنصب مفتي الجمهورية فيه لا يزال للمسلمين السنّة، والمذهب الحنفي هو الرسمي للطائفة ككل، على الرغم من أن للشوافع بين مسلمي لبنان حيّزاً كبيراً، وكذلك للحنابلة. لم يعد أحد يسترجع في أيامنا هذه أفكاراً طُرحت قبل بضعة عقود، حول المداورة بين السنّة والشيعة على منصب مفتي الجمهورية.

الاختلاف المؤسسي

مفتي الجمهورية موظف فئة أولى في الدولة. الإفتاء جزء من وظائف الدولة التي يرأسها مسيحي. أما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فهو يتبع رسمياً لرئاسة مجلس الوزراء، على الرغم من تولّي السنّة لهذا المنصب.

الكنائس هي بخلاف ذلك: جسم كل كنيسة منفصل عن جسم الدولة. العلاقة علمانية نوعاً ما بين الكنائس والدولة. الفصل بينهما قائم، مع تنازل الدولة عن الأحوال الشخصية للمحاكم الروحية، مسيحيةً كانت أو إسلامية، ومع اختلاف أساسي بين المسلمين والمسيحيين منذ صدور قانون الإرث لغير المحمديين في حزيران/ يونيو 1959.

المساواة في الإرث بين الجنسين عند غير المحمديين ألغت التزام الطوائف المسيحية بتشريعات للإرث مستوحاة من الفقه الإسلامي، قبل ذلك. وفي المقابل، سبّب ذلك فجوةً إضافيةً بين المسيحيين وبين المسلمين، زيادةً على الاختلاف في هذا الشأن بين السنّة والشيعة.

مسيحياً، كل كنيسة تشكل طائفةً قائمةً بذاتها في لبنان. طوائف المسيحيين كنائسهم، وكنائسهم منفصلة مؤسساتياً عن هيكل الدولة. أما طوائف المسلمين فمسألة أكثر التباساً: تشريع انفصال كل منها عن الثانية، يتم من خلال ربط كل منها بآلة الدولة.

هل يمكن أن تشعر بانتمائك إلى طائفتك، من دون أن تكون طائفياً؟ أم الطائفية تتطلب مقداراً أكبر من التعصب؟ ولماذا أسهل عليك أن تشعر بأن الآخر طائفي، من الإقرار بطائفيتك أنت؟

استخدام المصطلح نفسه، “طائفة”، للحديث عن تشكل جماعات أهلية، في حين أنها رباط كنسي في المسيحية، وفي حين يغيب رباط مماثل عند الجماعات غير المسيحية، كثيراً ما يوقعنا في حيص بيص. القيمة السوسيولوجية لمفهوم الطائفة متفاوتة من طائفة إلى أخرى. لأجل هذا تصطدم أي محاولة جدية لفهم التعدد الثقافي-الديني-السياسي في لبنان، بمزايدتين.

المزايدة الأولى تريد بالفعل التعامل مع هذه الجماعات كما لو أن مفهوم الجماعة فيها جميعها واحد، وكما لو أننا نعني الشيء نفسه إذا قلنا إن الموارنة طائفة، والأرمن طائفة (وثمة ميل لقول ذلك على الرغم من أن الأرمن هم أرمن أرثوذكس، وأرمن كاثوليك، وأرمن إنجيليون، إذاً أكثر من طائفة).

في المقابل، عندما طُرح موضوع الاعتراف بجماعة شهود يهوه كطائفة في لبنان، اتّحدت كل الكنائس المعترف بها فيه للحؤول دون ذلك، مع أن هذه الجماعة لا يقلّ عدد المنضوين تحتها، عن عدد من الجماعات المعترف بها كطوائف، بل يزيد. والأمر نفسه يمكن أن يقال بصدد البهائيين.

ثمة إذاً في لبنان اختلاف في معنى الطائفة من حالة إلى أخرى، وثمة عدد من الطوائف غير المعترف بها، وكذلك الأمر ثمة مستويات مختلفة من علاقة المرء بطائفته، وثمة مَن ينادي بإنشاء طائفة لادينية، وثمة مَن لا يتناقض عنده على طول الخط ضعف الشعور الديني البحت مع شعوره الانتمائي إلى طائفته.

هذا بالنسبة إلى الطائفة كمفهوم. لكن ماذا عن مفهوم الطائفية؟

طائفية بنّاءة؟

هل يمكن أن تشعر بانتمائك إلى طائفتك، من دون أن تكون طائفياً؟ أم الطائفية تتطلب مقداراً أكبر من التعصب؟ ولماذا أسهل عليك أن تشعر بأن الآخر طائفي، من الإقرار بطائفيتك أنت؟

هل ثمة في المقابل طائفية معتدلة، وأخرى متطرفة؟ أم أن التطرف هو عنصر لازم للفصل هنا؟

سبق للمفكر اللبناني كمال يوسف الحاج، الذي لم يقل كالأب دو فوماس إن كل طائفة قومية، بل قال إن ثمة بالفعل قومية لبنانية، أن عدّ أنه ما دامت هناك أديان مختلفة في بلد ما، إذاً ثمة طوائف مختلفة، مفرّقاً، في كتابه “الطائفية البناءة أو فلسفة الميثاق الوطني: مبحث فلسفي لاهوتي سياسي حول الطائفية في لبنان على ضوء الميثاق الوطني” (1961)، بين الطائفية البناءة المتصالحة مع نفسها ومع الكيانية القومية، وبين طائفية مكابرة على نفسها، وجاحدة للكيانية القومية، وتالياً طائفية هدامة.

هل ثمة في المقابل طائفية معتدلة، وأخرى متطرفة؟ أم أن التطرف هو عنصر لازم للفصل هنا؟

الشكل الأساسي للاختلاف اللبناني

يمكن القول بشيء من المجازفة إن التفكير اللبناني حول موضوع الطوائف والطائفية انقسم بين اتجاهين أساسيين: اتجاه يرى أن الشكل الأساسي للاختلاف بين اللبنانيين هو توزعهم على طوائف دينية مختلفة، واتجاه إمّا ينكر ذلك، وإمّا يسعى إلى إبطاله.

في الوقت نفسه، كثيراً ما نرى أن هناك مَن يقرّ بجذرية الاختلاف الطائفي حين يناسبه ذلك، ثم يعود وينكر الأمر حين لا يعجبه. فاليمين المسيحي مثلاً، له باع في الاعتراف بأساسية الانقسام اللبناني بين طوائف أكثر من اليسار، المختلط طائفياً، مع اتجاه تطييفي إسلامي تقوّى بمرور الزمن. لكن اليمين المسيحي نفسه يصعب عليه الإقرار بأن لكل طائفة تاريخاً مختلفاً عن الأخرى، وينتظر من بقية الطوائف أن تقتبس من سرديته هو. وهذا إشكال بحد ذاته. فالطائفية تأتي بالمجمل مناقضةً لمفهوم المعاملة بالمثل، أو السواسية.

لم يكن محتوماً أن يتشكل لبنان الكبير بعد جلاء الجيش العثماني عن بلاد الشام، بل إن الباحثة الفرنسية إليزابيت بيكار، تلفت، في كتابها “لبنان-سوريا، غرباء حميميون: قرن من التفاعلات الاجتماعية والسياسية” (2016)، إلى أن الداعي الأساسي لحسم الفرنسيين التردد في هذا المجال، وإعلانهم إقامة دولة لبنان الكبير بضمّ أقضية من ولايتي بيروت والشام إلى متصرفية جبل لبنان، كان العامل الأمني، أي أن تكون لهم في هذا اللبنان قاعدة آمنة يتحركون منها.

طَمْس هذا الإشكال التكويني سيجعل من الصعب الطلب من الناس تجاوز انتمائهم الطائفي إلى الانتماء الوطني، إذا كان الانتماء الوطني نفسه هو شكل متحور للانتماء الطائفي تؤاخَذ الطائفة الأخرى على عدم مجاراته، ويُرتاب من الأمر إذا ابتغت الانخراط فيه بسرعة.

محنة الرئاسة

هذا ما حصل مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، يوم كان الشيخ محمد الجسر قاب قوسين من أن يُنتخب رئيساً لجمهورية لبنان نتيجة تجيير الأكثر تطرفاً بين المسيحيين آنذاك، إميل إده (المنادي مطلع العشرينيات بوضع خاص لمدينة الجسر نفسه، طرابلس، تُحصر فيه الجنسية اللبنانية بمسيحييها، وتُمنح فيه الجنسية السورية لمسلميها)، أصواته في البرلمان له، في مواجهة بشارة الخوري، الماروني الأكثر اعتدالاً تجاه المسلمين، والباحث بشكل مبكر عن أسس معقولة للشراكة.

الاحتمال القوي لوصول الشيخ الجسر إلى الرئاسة أثار ثائرة الكنيسة المارونية يومها، المنقبضة من الأساس عام 1926، لأن أرثوذكسياً، هو شارل دبّاس، انتُخب يومها كأول رئيس لبنان. وبنتيجة فيتو الكنيسة على انتخاب الجسر، لم يتوانَ المندوب السامي الفرنسي عن تعطيل الدستور، وفرض حالة الطوارئ، ممهداً السبيل لتطييف رئاسة الجمهورية، وحصرها تدريجياً بالموارنة، وهو ما لم يتكرّس بشكلٍ ناجز إلا مع الاستقلال عن فرنسا، وليس قبل ذلك.

بدوره، مهّد تطييف الرئاسة الأولى إلى تطييف الرئاستين الأخريين، المكرّس بشكل منهجي في مرحلة ما بعد الانتداب، تماماً مثلما تكرّس في زمن الجمهورية الأولى، وإلى حين انعقاد مؤتمر الطائف، عرفٌ يقضي بأن يكون ماروني، هو قائد الجيش، على رأس الدولة، حين يشغر منصب الرئيس الماروني للجمهورية.

يتكامل الصراع على الهيمنة بين الطوائف مع الصراع على المظلومية في ما بينها. فالطائفية شكل من أشكال اللامساواة المتعددة الأوجه، والمفارقة أن كل الطوائف تستشعر مع الوقت بأن هذه اللامساواة نازلة بها هي أولاً

هناك إذاً تاريخ تدريجي، تصاعدي، واستفحالي، من التطييف التوزعي للرئاسات والمناصب المفتاحية على رأس المؤسسات الدستورية، وفي الإدارة، قبل أن تمتد شبكة الأعراف التوزيعية إلى المناصب بين الطوائف، لتشمل النقابات والاتحادات العمالية.

ما بدأ على أنه توزيع للتمثيل البرلماني بين الطوائف، وما زاد على هذا الصعيد بعد إلغاء مجلس الشيوخ، في العام الثاني على ولادة الجمهورية اللبنانية، سوف يمتد تباعاً ليشمل كافة المناصب والمرافق. والنتيجة، أن الطائفة الدرزية، التي لعبت دوراً محورياً في ما أخذ تاريخ لبنان الحديث يعدّه مرحلة ولادة مبكرة له، زمن المعنيين والشهابيين، والتي كان لا يزال من الواقعي لمجيد أرسلان أن يتبوأ وزارة الدفاع، في الأربعينيات، ولكمال جنبلاط وزارة الداخلية في السبعينيات، أصبح أصعب عليها في زمن زحمة الطوائف الكبرى (الموارنة والشيعة والسنّة، ثم الروم الأرثوذكس)، تولّي الحقائب السيادية، ولو أن هناك مَن يذكّر دائماً بأنه عندما يباشَر بعملية إلغاء الطائفية السياسية، إنفاذاً للإصلاحات التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، سيكون هناك، في المرحلة اللاطائفية “الخيالية”، مجلس شيوخ يُعنى بالمسائل التي تعني حقوق الطوائف، وسيكون برئاسة درزي.

المرجعية العليا الضائعة

المفارقة الثانية هي أن تعطيل العمل بالدستور، وتكريس الحاجة إلى مرجعية فوق دستورية، هما ما كرّسته المرحلة الفرنسية من عمر لبنان، وبشكل أساسي مع النموذج الذي تدخّل فيه فرنسيون لحرمان شيخ مسلم من تبوّء سدّة الرئاسة، نتيجةً لتزاحم محموم بين مرشّحَين مارونيين، معتدل ومتطرف، زكّاه فيه الأخير.

أسس هذا للتقاليد اللاحقة في التعطيل، وفي الحاجة إلى حكم فوق دستوري، لتسيير نموذج الدولة. ارتبط ذلك قبل الحرب الأهلية (1975-1990)، بالتفاوت بين ما كان معطى لرئيس الجمهورية في صريح النص الدستوري من صلاحيات، وبين حدود ما كان في مستطاعه بالفعل ممارسته منها، وارتبط الأمر بعد الحرب واتفاق الطائف، بالالتباسات العديدة لنظام دستوري لا يمكن من خلال نصوصه حمل النواب على انتخاب رئيس، ولو امتد شغور المنصب عامين ونصف العام، ولا يمكن فيه الاتفاق على حد أدنى من التفاهم على الصلاحيات بين الرؤساء، ولا يمكن فيه غض الطرف عن كون رئيس المجلس النيابي هو هو، منذ ثلاثين عاماً، فيما يُعاب على رؤساء الجمهورية تفكيرهم بالتمديد لولايتهم، وهكذا.

أما الحكم فوق الدستوري، والذي كان منوطاً بالمفوض السامي الفرنسي، فحاولت المؤسسة العسكرية الأمنية تأمينه في المرحلة الشهابية، ولكن عملياً لم ينجح في وراثته إلا الحكام العسكريون السوريون للبنان، قبل جلاء القوات السورية عن لبنان في نيسان/ أبريل 2005. وبعدهم، طرح حزب الله نفسه كوريث لدور الوصي، فيما حاول نبيه بري طرح نفسه كوريث لدور المرجع الاعتباري فوق الدستوري، من خلال طاولة الحوار التي عاد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وعمد إلى إحيائها، هذا قبل أن يرى العونيون أن السلطة القادرة على الإشراف من فوق على كل المؤسسات، يمكن أن ينهض بها رئيس الجمهورية نفسه، إذا كان قوياً، أي صاحب تمثيل أرجحي في طائفته، فكانت معزوفة “العهد القوي” كتجسيد أمضى لحقوق المسيحيين، وكان ما كان.

من المِلّة إلى الطائفة

لعب تاريخ الملل في المرحلة العثمانية دوراً أساسياً في تشكيل الطوائف بالشكل الذي آلت إليه لاحقاً في المرحلة ما بعد العثمانية في لبنان. بخلاف شعوب البلقان المسيحية التي نشأت الأمم القومية في كلٍّ منها انطلاقاً من تحويل الملّة الدينية إلى رابطة قومية عند جمعها مع محدد لغوي، ومحدد ترابي، وأساطير مؤسسة، لم يكن متاحاً ذلك في حال لبنان، إلا على نحو جزئي وعشوائي. النكوص عن النموذج البلقاني في تحويل الملّة الدينية إلى رابطة قومية ودينية في آن، بل إلى رابطة دينية معلمنة، هو ما شكّل الطوائف اللبنانية التي هي بشكلٍ من الأشكال روابط دينية معلمنة متفاوتة في التبلور الإثني، وفي التماسك المجتمعي لكل منها.

العنصر الأكبر لتداخل اللاطائفية بالطائفية، فهو التكاذب المكتشف في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

في الوقت نفسه، تلتبس الطائفية واللاطائفية في لبنان. مثال على ذلك مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي عام 2013، الذي سوّغ لفكرة أن على كل طائفة أن تنتخب ممثليها في الانتخابات النيابية بمفردها، بدعوى أن هذا كفيل بتخفيف حدة التوتر بين الطوائف: كل منها يلتهي ببيته الداخلي والسلام. اللافت أن أخصام هذا التفكير يستخدمون منطقاً شبيهاً: يرون أنه إذا انتخَبت كل طائفة نوابها وحدها، فإن الأكثر تطرفاً سيصبح أقوى ضمن كل طائفة.

أما العنصر الأكبر لتداخل اللاطائفية بالطائفية، فهو التكاذب المكتشف في منتصف السبعينيات من القرن الماضي: من جهة مطالبة إسلامية بإلغاء الطائفية السياسية، ومن جهة ثانية تترّس مسيحي خلف مطلب العلمنة الشاملة، لإفحام الجانب الإسلامي.

الفدرالية الشخصية

بالتوازي، عَرَف حقل الأفكار اتجاهاً للتعامل مع الطوائف وتمثيلها السياسي على أنه صنو لمبدأ الفدرالية الشخصية، بخلاف الفدرالية الجغرافية. هذا المبدأ هو أساساً ابن تجربة الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية، وسوّغت له رموز ما كان يُعرف بالماركسية النمساوية. في مناطق تتداخل فيها القوميات، لم يكن مطلوباً عند هؤلاء أن تستقلّ كل قومية بأرض لها وحدها، وإنما أن يقترن التشارك في المعاش مع ضمانات تمثيلية وحقوقية لكل جماعة.

بيد أن الأخذ بمبدأ الفدرالية الشخصية، سلك في لبنان مساراً يمتّ إلى تربة أيديولوجية مختلفة. فميشال شيحا يقترب مثلاً من هذا المبدأ، لكنه يربطه بضرورة أن يقوم لبنان على ثنائية برجوازية-تجارية، مسيحية-سنّية في المركز، تسندها قوى التقليد من الطوائف المختلفة في الأطراف.

النكوص عن النموذج البلقاني في تحويل الملّة الدينية إلى رابطة قومية ودينية في آن، بل إلى رابطة دينية معلمَنة، هو ما شكّل الطوائف اللبنانية التي هي بشكلٍ من الأشكال روابط دينية معلمنة متفاوتة في التبلور الإثني

وهذه الفكرة تبنّاها في وقت لاحق أكاديميون مثل أنطوان مسرّة الذي انطلق من اثنتين: التمييز بين مجتمعات يقوم العقد الاجتماعي فيها في المركز، ثم يعمَّم على الأطراف، وبين مجتمعات تحتاج إلى تفاهمات ميثاقية متراكمة لا يمكن أن تحتكم في الوقت نفسه إلى ديمقراطية لا تلحظ سوى الاختلاف السياسي فحسب، على طريقة ديمقراطية الوستمنستر البريطانية، حيث أكثرية تحكم وأقلية تعارض، بل لا بد من تشجيع حكومات ائتلافية موسّعة فيها، ومراعاة التمييز الإيجابي بدلاً من الالتزام بحكم العدد.

ومسرّة لا يرى أن هذه الميثاقية هي سبب الفشل في لبنان، مثلما لا يرى أن اتفاق الطائف فشل، بل يرى أن مطلق دستور سيجري التلاعب به، ومسخه تطبيقياً، إذا كان البلد مصادَر السيادة.

في مقابل هذا الاتجاه الممتد من شيحا إلى مسرّة، والداعي إلى الاكتفاء بالفدرالية الشخصية دون الجغرافية، وُجد دائماً، وخاصةً بين المسيحيين، اتجاه آخر عنوانه الأبرز عدم كفاية الفدرالية الشخصية، والحاجة دائماً إلى إكسابها مضموناً جغرافياً، وهو اتجاه ارتبط بشكل أساسي بكتابات المنظّر المسيحي الكتائبي-القواتي أمين ناجي/ أنطوان نجم.

بنية تحتية أم فوقية؟

يساراً، كان الانقسام بين مَن يقصر البنية الطائفية بعدّها بنيةً فوقيةً سياسيةً قانونية، وبين مَن يبحث عن أسانيد لها في البنى الراسخة، أو التحتية، أي في القاعدة المادية للتركيبة المجتمعية، وفي مجرى التراكم التاريخي الذي ولّد التجربة اللبنانية.

قام المفكر الشيوعي مهدي عامل، في السبعينيات والثمانينيات، بجهد نظري للتفكر في سمة الدولة اللبنانية كدولة طائفية لا يمكنها أن تكون فوق الطوائف، أو محايدة بينها، إلا أن اختزاله الطوائف في البنية الفوقية السياسية القانونية فحسب، عطّل من القدرة على الذهاب بعيداً في تفكر مآلات الدولة الطائفية نفسها.

في المقابل، يقدّم فواز طرابلسي، لا سيما في كتابه “الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان” (2016)، مقاربةً تجمع بين عدّ السياسة ميدان الصراع للاستحواذ على الفائض الاجتماعي، ومجالاً تخوض فيه الجماعات الإثنية المناطقية الطائفية القبلية والطبقات الاجتماعية في آن معاً، وبين كونها ميدان صراع يدور في الدولة كما في المجتمع.

يرى طرابلسي أن الطائفة ليست مجرد رواسب قبل رأسمالية محكومة في تجاوزها بتطور الرأسمالية نفسها عندنا، ويستعين بتعريف الطائفة كجماعة ذات تخوم دينية عند مكسيم رودنسون. فالدين والتشريعات الدينية تُنتج لحمة الطائفة، حتى لو كانت الأخيرة منقسمةً على نفسها سياسياً.

الطوائف في تصوّره تشتد أو تفتر، لكنها تخترق كل مجالات المعاش، والأهم تشديده على أن الطوائف “تشتغل في الفجوات والثغرات التي لا تدخلها الطبقات”، أي أن ميدانها الأثير “هو العمالة والتوظيف، وقسمة العمل، والفوارق بين المدينة والريف، وبين المركز والأطراف، وبين العمل الذهني، والعمل اليدوي، كما أنها تتحكم بديناميات الارتقاء الوظيفي والاجتماعي”. كذلك يشدد على أن علاقة أبناء الجماعة بمؤسسات الطائفة وزعاماتها ليست مجرد علاقة طوعية.

اللامساواة في أساس الطائفية

في المراجع التي وضعها حول الدستور اللبناني، يُظهر الفقيه الدستوري إدمون رباط، وهو مرجع أساسي في التاريخ الدستوري للبنان، بوضوح أين تشتغل الطائفية: في تقويض الإقرار بالمساواة القانونية الكاملة بين المواطنين، أو معاكسته. الطائفية شكل من أشكال اللامساواة المتعددة الأوجه. والمفارقة أن كل الطوائف تستشعر مع الوقت بأن هذه اللامساواة، أو هذا الغبن، نازلَين بها هي أولاً. يتكامل الصراع على الهيمنة بين الطوائف مع الصراع على المظلومية في ما بينها.

وللطائفية صلة وطيدة بتاريخ قرون طويلة من تجربة عثمانية قوامها التسامح الديني بشرط اللامساواة.

مفارقات التعايش

في مستهل كتابه “عصر التعايش: الإطار المسكوني وصناعة العالم العربي الحديث” (2019)، يستلّ المؤرّخ أسامة مقدسي، نتفاً من كتاب “سياحة نامه” للرحّالة العثماني أوليا جلبي (المتوفى في القاهرة عام 1682)، يخلط فيها الأخير الحابل بالنابل، فتراه مثلاً يهلّل لحملة عثمانية جُرّدت ضد الإيزيديين في جبال كردستان، بدعوى أنّها للأخذ بثأر الحسين بن علي بن أبي طالب من يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. يأتي ذلك في مؤلّف أفلحَ فيه جلبي في الوقت عينه، في إظهار شدّة التنوّع الجغرافي والاجتماعي والمطبخي والصنائعي والديني، على امتداد رقعة السلطنة، وتلذذ فيه هذا المستكشف الممتع بإظهار فسيفسائية هذا التنوّع وغرائبيته، وهو يطوف في أراضي الدولة العليّة.

الدولة العثمانية ازدادت تسنّناً جيلاً بعد جيل، في مواجهة إشهار الدولة الصفوية التشيّع الاثنيْ عشري.

يحوي استحلال أوليا جلبي دماء الإيزيديين على مجموعة مفارقات صارخة: فالدولة العثمانية ازدادت تسنّناً جيلاً بعد جيل، في مواجهة إشهار الدولة الصفوية التشيّع الاثنيْ عشري. بالنسبة إلى الصفويين، كانت دولة بني عثمان هي هي دولة يزيد. وبالنسبة إلى عساكر العثمانيين الذين بطشوا بالإيزيديين، جرى الربط بين هؤلاء وبين يزيد بن معاوية بالإشراك اللفظي.

ليس هذا فحسب، تشديد الدولة العثمانية في القرن السادس عشر على أنها وُجدت للذود عن أهل السنّة، في مواجهة القزلباش والإمامية، تمّ في البدء على أرضية صوفية، متنسّبةً إلى تراث الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، الذي رمّم فاتح الشام ومصر، السلطان سليم خان الأول، ضريحه في الصالحية.

أما في القرن السابع عشر الميلادي، فحصل انكماش في التسنّن العثماني، مع حركة القاضي زاده محمد أفندي في القسطنطينية، ضد نظرية وحدة الوجود المنسوبة لابن عربي (المصطلح نفسه غائب عند الشيخ الأكبر، وحاضر عند شرّاحه وتلامذته)، بدعوى تعارضها مع تنزيه الخالق عن خلقه.

في اللحظة نفسها التي كان التسنّن العثماني خلالها يزداد تزمّتاً، كان ممكناً أن تقرأ عقلاً منفتحاً واستكشافياً من تلك الفترة، كعقل أوليا جلبي، يحلّل دم الإيزيديين.

تمثّلُ محنة الإيزيدين هنا، حالة جماعة لا مكان لها من الإعراب في التقسيم العثماني لرعايا الدولة، من الناحية الدينية.

ومن مفارقات هذه الدولة، أنها كانت أكثر تسامحاً مع غير المسلمين من أهل الكتاب، منها حيال المسلمين على غير مذاهب أهل السنّة. لكنها في المقابل، تفترض أن كل المسلمين في نطاقها، هم من أهل السنّة، وتتعامل معهم أو تؤاخذهم على هذا الأساس.

أما الإيزيديين، فليس لهم مكان بين أهل الكتاب، ولا بين المسلمين، ومع هذا لا يكتفي أوليا جلبي بنسبهم إلى الشرك، لتجويز مقاتلتهم، إنما يأخذ بمروية كانت شائعةً في عصره، تربط بينهم وبين يزيد بن معاوية، فيحارَبون على هذا الأساس، في الوقت نفسه الذي كانت فيه الدولة العثمانية تنقبض إزاء إحياء الإمامية فيها لعاشوراء.

الانتماء الديني كان معياراً أساسياً لتقسيم الناس بشكلٍ تراتبي في ظل الإمبراطورية العثمانية، مع أن الأخيرة كانت ميّالة إلى التسامح، شرط عدم العصيان، وتأمين تدفق الجباية بالشكل المطلوب من الأمصار والولايات نحو المركز.

وعند العصيان، كانت تستعين الدولة العثمانية بما هو محفوظ في متون التراث الفقهي الديني الذي تعتمده ضد الجماعة المعنية، وبشكل أوسع من الدائرة الفعلية للعصيان. ثم تعود إلى التغافل والتساهل حالما يجري تأديب العصاة، وتأديب مَن يَمتّ إليهم بصلة، مفترضةً عندما يتأمن الانتظام العام أنه ليس فيها إلا مسلمين سنّة، وأهل كتاب معاهدين من نصارى ويهود. التسامح الديني قائم فيها، لكنه مشروط بالهيمنة الإسلامية، وعدم العصيان.

من المفارقات هنا، أن كلام أوليا جلبي عن الإيزيديين يأتي بعد سبعين عاماً على رسالة الاحتجاج شديدة اللهجة التي بعثها السلطان سليم الثاني، إلى ملك فرنسا شارل التاسع، مستهجناً فيها الأسلوب المتوحش لتعامل مملكة فرنسا، حليفة السلطنة التاريخية، في وجه آل هابسبورغ، مع البروتستانت الهوغونوت، ومديناً مجازر سانت بارتيليمي الرهيبة صيف 1572، في باريس وسواها. أُرسلت هذه الرسالة على الرغم من أن السلطنة كانت خارجةً لتوّها من هزيمة بحرية مُنيت بها في ليبانت، على يد البنادقة والهابسبورغ، وكان أقل ما تحتاج إليه هو تعريض علاقتها مع حليفتها فرنسا للاهتزاز. لكن الدولة العثمانية كانت تنظر إلى نفسها على أنّها الأكثر تسامحاً في أوروبا، مثلما وُجد ميل عثماني داعم للبروتستانت، وبشكل مباشر أيام سليمان القانوني، والد سليم الثاني السابق ذكره.

هذه التسامحية المشروطة بالتراتبية والولاء، وإلّا استرجاع ما أمكن من أدبيات تكفير واستحلال دم واسترقاق، هو ما عجن تاريخ الجماعات الدينية في المجال العثماني.

ثمة في هذه التسامحية قدر غير قليل من الرياء. فالدولة العثمانية لا تستطيب اعتماد ما يشابه محاكم التفتيش، كمثل ما اعتُمد في إسبانيا بعد عام 1492، للتثبت من صحة هجران مَن تنصّر من مسلمي الأندلس ويهوده، إلى سابق معتقداتهم وعاداتهم، فما كان يهمّ الدولة هو الظاهر فحسب. يمكنك أن تكون شيعياً، أو درزياً، في الدولة العثمانية، طالما لم تُظهر ذلك للدولة، وإذّاك ستعاملك الدولة كمسلم سنّي، فهي غير معنية بما يجول في صدرك، ولو أنها عالمة بما أنت عليه، وتدرجه في وثائقها.

فعام 1558، في أواخر فترة سليمان القانوني، أُعدم الشيخ زين الدين الجبعي من جبل عامل في الأستانة، فعُرف بالشهيد الثاني، والتهمة أنه لم يخفِ تشيّعه. هذا مع أن الشهيد الثاني كان قد رفض الانتقال من الديار الشامية إلى إيران، بخلاف علماء عديدين قبله ارتحلوا إليها للسهر على تشذيب عملية تشيّعها، وتفقيهها، مثل المحقق الكركي، وبهاء الدين العاملي.

لم يمنع الاستقطاب العثماني الصفوي وانعكاساته على حملات العثمانيين ضد العشائر الشيعية الحليفة للقزلباش والصفويين، مثل الحرافشة في بعلبك، ولا بطش العثمانيين بعلماء الإمامية مثل الشهيد الثاني، هذه الدولة السنّية-الحنفيّة (بخلاف السلطنة المملوكية قبلها، الموازِنة بين المذاهب السنّية الرئيسية الأربع)، من الاعتماد على عشائر من الشيعة، لجباية الضرائب في ولاية طرابلس (الشام).

وهذا ما كرّس له ستيفان وينتر، في كتابه “شيعة لبنان تحت الحكم العثماني”، مساحةً وافيةً، وبالأخص لإبراز تزعّم وجهاء عشيرة آل حمادة قنوات الجباية لقرنين من الزمن، خاصةً في مناطق الكثافة المارونية شمال نهر إبراهيم.

بل إن وينتر يسترجع لنا كيف كان وجهاء العشائر الشيعية يتدخّلون في انتخاب البطريرك الماروني نفسه، مطلع القرن الثامن عشر، وكيف تعرّض البطريرك أسطفان الدويهي في خريف عام 1703، للضرب على وجهه بالنعال والعصي من قبل الشيخ عيسى حمادة ورجاله في قنّوبين، الأمر الذي استدعى تدخّل رجال آل الخازن لنقل الدويهي إلى كسروان.

كان وجهاء العشائر الشيعية يتدخّلون في انتخاب البطريرك الماروني نفسه، مطلع القرن الثامن عشر، وتعرّض البطريرك أسطفان الدويهي في خريف عام 1703، للضرب على وجهه بالنعال والعصي من قبل الشيخ عيسى حمادة ورجاله في قنّوبين

ولا يترك وينتر المجال للمصادقة على ما نسجه المؤرخون المتأخرون من الموارنة من سردية “ظلم المتاولة للموارنة”، بل يتقفّى أثر لعبة أكثر تعقيداً بين الولاة والجباة والمطارنة والقناصل، بحيث أنّ الشيعة من آل حمادة هم الذين سيتولون على سبيل المثال تنفيذ القرار البابوي بإعادة البطريرك يعقوب عواد الذي اتّهمه قومه بسفاح القربى، إلى منصبه!

وما كان لآل حمادة الشيعة من تلزيم جبائي مقاطعجي في الشمال الماروني، كان للتركمان السنّة من آل عسّاف مثله في كسروان، فقد لعبوا دوراً أساسياً في تشجيع الفلاحين الموارنة على التوطّن فيها، في حين انعقد الأمر للعائلات المقاطعجية الدرزية في القسم الجنوبي من جبل لبنان، المرتبط بولاية صيدا، وهو ما كان يُعرف بجبل الدروز في ذلك الوقت، قبل أن تنتقل التسمية شيئاً فشيئاً إلى جبل الدروز الثاني، من جهة السويداء.

تاريخ الجبل وتاريخ البلد ككل

تاريخ ما سيصبح من بعد ذلك جبل لبنان، هو من جهة تاريخ التمدد السكاني الماروني في المرحلة العثمانية من شمال هذا الجبل (الخاضع لنفوذ آل حمادة الشيعة)، نحو وسطه (بتشجيع العسّافيين التركمان السنّة)، ثم جنوبه (بتشجيع المعنيين الدروز)، ومن جهة ثانية هو تاريخ تأخر انبثاق عائلات مقاطعجية مارونية، مع غلبة الأصل الفلاحي على هذه الأخيرة، حين ستظهر على مسرح التاريخ، في مقابل الأصول القَبَلية-البدوية للعائلات المقاطعجية السنّية والشيعية والدرزية، علماً أن العائلات المقاطعجية المارونية المتأخرة التشكل قياساً بغيرها، ستظهر في البدء كعائلات وكلاء و”مدبّرين” عند العائلات الإسلامية.

ثمة تقاطع أساسي هنا في هذه المرحلة العثمانية بين الصراع على النفوذ الجبائي بين العائلات المقاطعجية المنتمية إلى أديان ومذاهب مختلفة، وبين الانتماءات الدينية نفسها. لم يكن مقدّراً للاستقطاب أن يكون بين جماعات دينيّة تتماسك الواحدة فيها في مقابل الأخرى، لكنه لم يكن استقطاباً “علمانياً” أيضاً بين عائلات مقاطعجية لا يلعب العامل الديني لديها سوى دور ثانوي على الصعيد السياسي. يمكن الحديث هنا عن مرحلة “ما قبل طائفية”، إنما بشرط عدم التقليل من الدور المتقطع، إنما المفصلي، للتوترات والانتماءات الدينية المذهبية فيها، وارتباط كل ذلك بمحددات مزمنة:

1ـ إسلامية الدولة العثمانية وسنّيتها، مع اتّسام يدها الضاربة، الإنكشارية من المشاة، والسباهية من الخيالة، وحتى القرن السابع عشر، بأنها متأتية من “جزية الدم”، أو نظام الدوشرمة (اي اقتطاع نسبة من أطفال المسيحيين في الروميللي/ البلقان العثماني، وتجنيدهم من بعد أسلمتهم، وختانهم، كي يكونوا “عبيد السلطان”، أو “القبوقول”، وعماد الجيش، ونواة الطبقة الحاكمة). وقد تشكلت جماعات محلية النطاق، لا سيما في المدن وحولها، لإعانة الإنكشارية، وهي إجمالاً جماعات من أصول إثنية مختلفة، مثل “وجاق الدالاتية”، وكنية دالاتي في التركية العثمانية تفيد التهور، أو عدم الخوف من الموت، ومثل فرق الأرناؤوط (العشائر الألبانية)، والمغاربة، علماً أن هذه الفرق كثيراً ما كانت تتصادم مع بعضها البعض، حين لا تجد حملة تأديب لعصاة أو ممتنعين عن دفع الضرائب تنضوي تحتها. ولكم استغرق تاريخ بيروت، وما حولها، حتى القرن التاسع عشر بهذه الحروب الليلية الدامية بين الدالاتية والمغاربة والأرناؤوط والقبوقول.

2ـ التفاوت الزمني بين هيمنة العائلات المقاطعجية السنّية والشيعية والدرزية على المناطق الجبلية المختلفة الممتدة من عكار إلى صفد (في فلسطين حالياً)، والمتوزعة بين أيالتَي طرابلس وصيدا، وبين ظهور العائلات المقاطعجية المسيحية التي مثّلت في الوقت نفسه حلقةً أضعف في هذا المضمار، لأنها من جهة كانت تتحدر من أصول عامية فلاحية، وليس لها تاريخ بدوي حربي تستند إليه، ولأن تاريخ تسهيل مرور التوطن الماروني في كسروان، ثم في الشوف، من آل عساف وآل معن، تداخل مع إنتاج الحرير وارتباط جبل الدروز (اللبناني)، بقنوات التجارة الإيطالية إبان عصر النهضة.

3ـ تصاعد نفوذ الكنيسة المارونية، وتنامي التنظيم الرهباني، وتعمّق عملية اندماج الموارنة في الكنيسة الكاثوليكية، مع استمرار التوتر بين أجزاء مختلفة من الإكليروس ومن الرهبان الموارنة حيال البعثات الإرسالية للرهبانيات الكاثوليكية الغربية.

واللافت هنا، أن يوسف إبراهيم يزبك، الذي لعب دوراً أساسياً في عشرينيات القرن الماضي، في تأسيس الحزب الشيوعي السوري-اللبناني، وواجهته آنذاك حزب الشعب اللبناني وجريدة الإنسانية، لم يتردد في كتاب وضعه في السبعينيات، ونُشر بعد وفاته تحت عنوان “الجذور التاريخية للحرب اللبنانية”، في وصف دور الرهبان الموارنة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، بأنه “الاشتراكية الروحية الإقطاعية” (يقصد اشتراكية رهبان في الزمن الإقطاعي)، ورأى أن “للرهبان الموارنة تاريخاً بدأت صفحاته بآيات مشرّفة روّادها عملوا كادحين على أشرف ما يكون الكادح”، مع تنبهه إلى أن هذه السمة أخذت تتراجع في أواخر القرن الثامن عشر نفسه، لصالح انقسام الإكليروس بين جناحين “مقاطعجي” و”شعبي”.

بيد أن تاريخ تشكّل المسألة الطائفية في جبل لبنان، وارتباطها بأزمة النظام المقاطعجي من ناحية، ومشاركة أكبر للعامة من ناحية ثانية، ثم بدء اعتماد التمثيل على أساس طائفي بدءاً من إصلاحات الوزير العثماني شكيب أفندي التي استهدفت إنقاذ نظام القائمقاميتين في أربعينيات القرن التاسع عشر إثر تجدد الصدامات بين الموارنة والدروز، بتوزيع حصص تمثيلية فيه على الملل الدينية، ثم تجربة مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان، كل هذا يظلّ مرتبطاً بتجربة قسم مما أضحى بعد ذلك لبنان بمعناه الحالي.

ثمة في المقابل تواريخ مختلفة للمناطق الأخرى التي ارتبطت عملية تطييفها بضمها إلى هذا اللبنان، وبالمسارات المتعرجة التي انساقت بها للاندراج ضمن الفكرة اللبنانية، والإسهام في مراجعة هذه الفكرة في الوقت نفسه. لأجل هذا، يبقى إشكال أساسي يتعلق بكيفية كتابة تاريخ للبنان ما قبل لبنان الكبير، أي تاريخ لما لم يكن مقدراً له بشكل حتمي أنه سيحصل، وما لم يكن مقدراً له أنه سيدوم كل هذا الوقت، وأن يدوم باستفحال أزماته، لا بحلّ أي منها، بل بمراكمتها.