30 أَلف مُستوطنٍ يسبحون في الجُولان ويسرقون نبيذها

أَقامت إِسرائيل محطّات إِنذارٍ عسكريّةً، في المواقع الأَكثر ارتفاعًا شمال “هضبة الجولان”، لمُراقبة تحرُّكات الجيش السّوريّ. وتُطلّ هذه الهضبة (60 كلم إِلى الغرب من مدينة دمشق) على “الجليل” وعلى “بُحيرة طبريّة” في الجانب الإِسرائيليّ، كما وتتحكّم بالطّريق المُؤدّية إِلى دمشق على الجانب السّوريّ.

وبحسب السُّلطات الإِسرائيليّة، فإِنّ 21 في المئة من إِنتاج إِسرائيل مِن الكرمة يأتي مِن الجولان، وكذلك 50 في المئة مِن إِنتاج المياه المعدنيّة، و40 في المئة من لُحوم البقر. كما وتزداد أَهميّة “هضبة الجولان” بالنّسبة إِلى إِسرائيل، بخاصّةٍ وأَنّها تُعاني نقصًا مُزمنًا في المياه، وكذلك الأَمر بالنّسبة إِلى سوريا، “القيّمة” على “نهر بانياس” الّذي يُغذّي نهر الأُردن.

ولتكتمل المشهديّة، لا بُدّ مِن الإِشارة إِلى “نهر الحاصباني” الّذي ينبع في لبنان، ويمُرّ في الجولان قبل أَن يصُبّ في “نهر الأُردن”، وبالتّالي فإِنّ الأَمر سيان بالنّسبة إِلى “نهر دان” الّذي يصُبّ في “نهر الأُردن” أَيضًا.

خلافٌ مُزمنٌ على المياه

وكانت مسألة المياه في أَواسط السّتينيّات، أَحد الأَسباب الرّئيسيّة للخلاف الإِسرائيليّ-السّوريّ الّذي أَدّى إِلى “حرب حزيران 1967″، إِذ اتّهمت دمشق آنذاك “الدّولة العبريّة”، بتحويل منابع “نهر الأُردن” لمصلحتها. وقد تعثّرت كُلّ المُفاوضات الإِسرائيليّة-السّوريّة الّتي انطلقت في التّسعينيّات، بسبب مسألة “هضبة الجولان” الّتي تُطالب سوريا باستعادتها كاملةً، حتّى ضفاف “بُحيرة طبريّة”، الخزّان الرّئيسيّ للمياه العذبة في إِسرائيل. وفي العام 2000، عقدت إِسرائيل وسوريا “أَرفع مُحادثاتٍ” في شأن احتمال إِعادة الجولان وإبرام اتّفاق سلامٍ، لكنّ المُفاوضات انهارت. كما وفشلت محادثاتٌ لاحقةٌ توسّطت فيها تُركيا… وصولًا إِلى عهد الرّئيس الأَميركيّ دونالد ترامب، الّذي رأَى أَنّ “الوقت قد حان للولايات المُتّحدة، لتعترف بالسّيادة الإِسرائيليّة على مُرتفعات الجولان”.

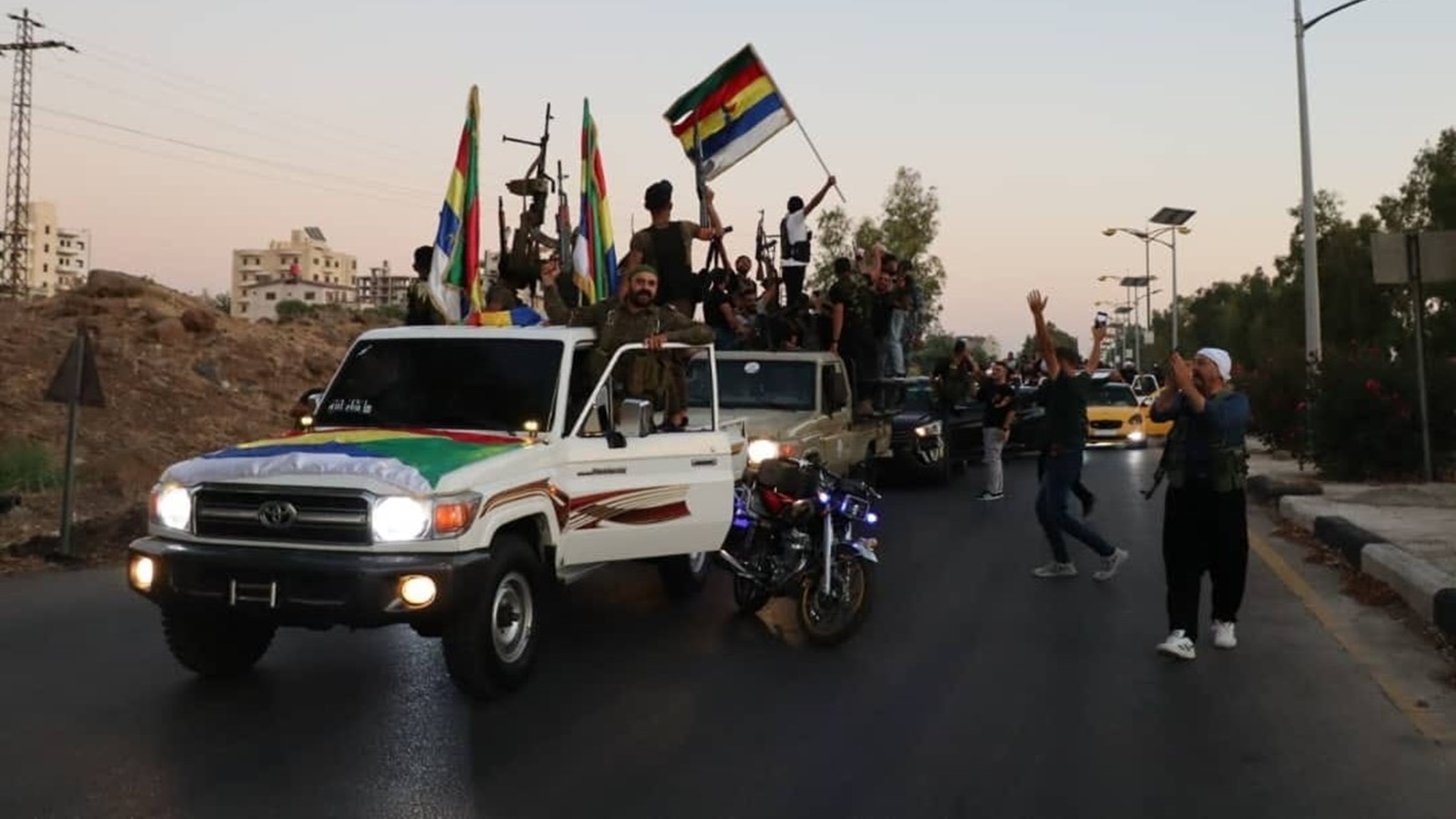

وتقول إِسرائيل إِنّ الحرب السّوريّة أَكّدت “ضرورة الاحتفاظ بالهضبة”، الغنيّة بموارد المياه والمشهورة بتربتها الخصبة، “لتكون منطقةً تفصل البلدات الإِسرائيليّة عن الاضطرابات في سوريا”. وقد قيل: “إِنّ مَن يتنازل عن هضبة الجولان، يكون قد تخلّى عن أَمن إِسرائيل”، وفي ذلك تقاطعٌ للمصلحة الاستراتيجيّة لإِسرائيل، مع مصلحتها في الهيمنة على المياه. ويعيش اليوم في الجولان السُّوريّ المُحتلّ، ما يُقارب 26,000 سوريّ، في القُرى الخمس المُتبقّية وهي: “مجدل شمس” (أَكبر هذه القرى)، و”بقعاتا”، و”مسعدة”، و”عين قنيه” و”الغجر”. ومعظمُهم مِن المُوحِّدين الدُّروز، وجزءٌ بسيطٌ مِن الطّائفة العلويّة يتمركزون في “قرية الغجر”.

الجولان قديمًا

لقد كان الجولان، قبل احتلال إِسرائيل له في “حرب حزيران 1967″، مثالًا للتّنوُّع الإِثنيّ والطّائفيّ في سوريا. فعلى أَرضه عاش، في وئامٍ، الشّركس، والتُّركمان، والأَكراد، والأَرمن والعرب. وقد ازدهر التّسامُح و”التّدامُج” بين مُختلف طوائفه، كالسنّة، والمسيحيّين، والدُّروز، والعلويّين، والاسماعيليّين والشيعة، فكأَنّ الجولان صورةٌ مُصغّرةٌ لسوريا التّقليديّة الّتي خرجت من تحت أَنقاض الإِمبراطوريّة العُثمانيّة وانبثقت، دولةً حُرّةً… وبحسب المُؤرّخ الإِسرائيليّ إِيلان بابيه، فإِنّ التّطهير العُرقيّ هو “جُهد يرمي إِلى تحويل بلدٍ مُختلطٍ عرقيًّا، بلدًا مُتجانسًا مِن خلال طرد جماعةٍ مِن النّاس، وتحويلهم لاجئين، مع هدم البُيوت الّتي تمّ إِجلاؤُهم عنها”.

ولا شكّ أَنّ لفكرة التّرحيل عن “هضبة الجولان”، جُذورها العميقة والمُمتدّة في العقليّة الصُّهيونية، فقد قال حاييم وايزمن في خطابٍ أَلقاه أَمام “الاتّحاد الصُّهيونيّ – الإِنكليزيّ سنة 1919: “عندما أَقول وطنًا قوميًّا يهوديًّا، فإِنّني أَعني خلق أَوضاعٍ تسمح لنا، بينما نحن نُطوّر البلد، بأَن نُدخل إِليه عددًا وفيرًا مِن المُهاجرين، وأَن نُقيم في نهاية الأَمر مُجتمعًا في فلسطين، بحيث تُصبح يهوديّةً كما هي إِنكلترا إِنكليزيّةٌ، أَو أَميركا أَميركيّةٌ”. وبذلك تختلط الأُمور أَكثر: بين طمعٍ في المياه، وطمعٍ في “الاستراتيجيّة العسكريّة والأَرض… وتُضاف إِليهما العقيدة التّوسُّعيّة، على قاعدة التّطهير العرقيّ. وللحديث صلة.

النشرة